浦潮だより:ホログラム

令和7年7月1日

浦潮だより:ホログラム

令和7年7月1日

ロシア語で極東を「ダーリニー・ボストーク」(遠い東)と言います。実際、ウラジオストクからモスクワまで飛行機で8時間以上かかり、時差は7時間もあります。ちなみに、直行便があれば東京までは2時間ですから、当地にとっての日本の圧倒的な近さが分かります。

この6年間、私はベラルーシの首都ミンスク、次いで豪州の首都キャンベラに勤務した後、ウラジオストクに転勤してきました。いわば、旧ロシア帝国や旧大英帝国の周辺領域を巡っている格好です。全く想像していなかったローテーションでしたが、外交官としての視野を広げてもらった気がしています。

直近の勤務地だった豪州は、チャールズ国王を国家元首としているように、大英帝国の植民地という沿革を色濃く反映しています。(ちなみに、パプア・ニューギニアやソロモン諸島の元首も英国王だという事実は、私にとって発見でした。)豪州大陸は英語で「ダウン・アンダー」と呼ばれ、ロンドンから見ると最果ての地ですが、今も英国発祥のクリケットやラグビーといったスポーツが盛んです。特にクリケットの対イングランド戦は毎年白熱し、トップニュースになります。2022年にエリザベス女王の国葬が行われた際は、熱心なテレビ中継から豪州人の関心の高さが強く感じられました。

ロシアとベラルーシは連合国家を形成しているため、英豪関係とは大きく性格が異なるのですが、興味深いのは、ベラルーシでも豪州でも、国民のアイデンティティーが模索されていることでした。ベラルーシでは、ベラルーシ語や歴史・文化の研究を通じて、ベラルーシ人の独自性を見いだす努力が重ねられています。一方、豪州では、先住民アボリジニの歴史が再検証される中で、豪州人のアイデンティティーが真剣に問われています。2023年には先住民の諮問機関「ボイス」を創設する憲法改正案が国民投票において大差で否決され、この問題の根深さを改めて印象づけました。

さて、それではウラジオストクはどうか。ベラルーシや豪州が独立国家であるのとは違って、当地はロシア連邦の一部ですからアイデンティティー問題はなく、首都から長大な距離を隔ててもロシアの生活様式が等しく及んでいることに感銘すら覚えます。その一方で、ウラジオっ子がモスクワに向ける眼差しは、オージーがロンドンに抱く郷愁、ベラルーシ人がモスクワに抱く憧憬と共通しているようにも感じます。加えて、ウラジオストクは、日本や韓国、中国という「近い隣人」と上手に付き合うプラグマティズムを持ち合わせています。

最近もう一つ実感しているのは、しばらく当地で勤務しているうちに、日本、ロシア、中国の間の関係史を振り返る機会が増えたということです。19世紀末、西欧発の産業革命の影響が到達した時、日本や中国はどう対応したか。かつての宗主国と植民地の関係は、現代の私達にどのように影響しているか。ウラジオストクの歴史は、大英帝国を含む列強が競ってアジアに進出した時代と重なります。着任後にしばしば参照している原暉之(はら・てるゆき)著「ウラジオストク物語-ロシアとアジアが交わる街」のサブ・タイトルにあるとおり、当地ではロシアとアジアのダイナミックな交わりを自らの目で観察することができます。連日メディアが伝える情報の洪水から一歩離れ、ベラルーシと豪州、そして極東という全く異なる地域に暮らしながら人々の意識を比較してみると、まるでホログラムのように、見る角度によって目に映るイメージが変わります。複眼的な視点を大切にしたいものだと思います。

キャンベラレッドヒルからの眺望

豪州連邦議会

ベラルーシ大祖国戦争史博物館内のホール

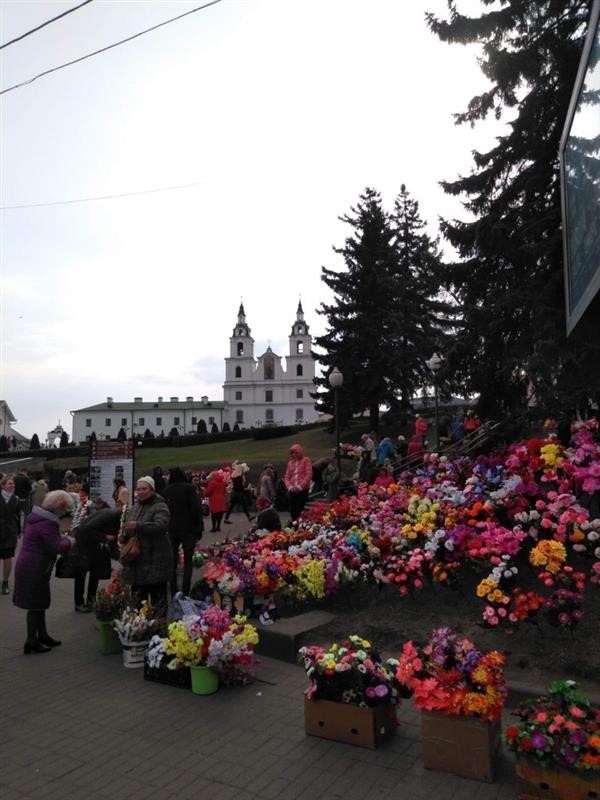

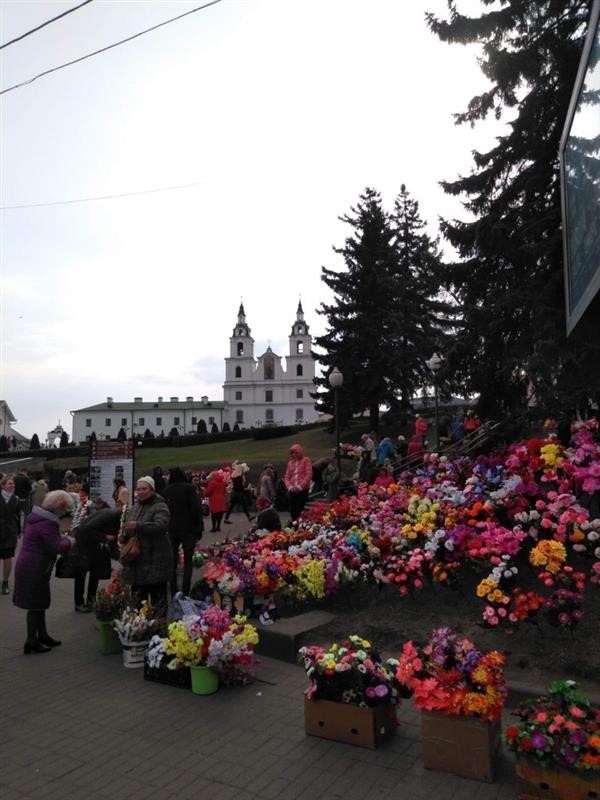

ミンスク聖霊大聖堂

キャンベラレッドヒルからの眺望

豪州連邦議会

ベラルーシ大祖国戦争史博物館内のホール

ミンスク聖霊大聖堂