浦潮だより:ユル・ブリンナー伝説

令和7年10月29日

ユル・ブリンナー像: 左手の黄色い建物がFESCO社、右手はブリナーハウス

ユル・ブリンナー像: 左手の黄色い建物がFESCO社、右手はブリナーハウス

浦潮だより:ユル・ブリンナー伝説

令和7年10月29日

ウラジオストク中心部のアレウーツカヤ通りには、街の歴史を象徴する建物が並んでいます。ハリウッドとブロードウェイのスター俳優ユル・ブリンナーの生家。その隣にユルの祖父が創設したFESCO(Far Eastern Shipping Company)社。そこから坂を2分ほど下ると左手にウラジオストク駅があり、右手にレーニン像が立っています。

ブリナーハウス

ブリナーハウス

この階段でユルも遊んだかも

この階段でユルも遊んだかも

ソ連時代、この通りは「10月25日通り」と呼ばれました。ロシア10月革命ではなく、シベリア出兵の日本軍がウラジオストクから撤退した1922年10月25日を記念した名称でした。駅前のレーニン像の土台にも、「ウラジオストクは遠いが、我々の街である」というレーニンの言葉が刻まれています。これは日本干渉軍の撤退を祝する演説の一節であり、既に病魔に冒されていたレーニンが、公の場で行った最後の演説になったそうです。さて、日本を含む各国の干渉軍がウラジオストクに駐留していたさなか、1920年7月11日にユルがブリナーハウスで生まれました。赤ん坊が生まれた部屋のドアを開けると、廊下には干渉軍の兵士が寝ていたとか。祖父ユリウスが極東に築き上げた企業群が、ロシア革命の影響で崩壊した時期でした。

ウラジオストク映画協会会長のアレクサンドル・ドルダさんの薦めで、ユルの息子ロック・ブリンナーが書いた『ロシアからブロードウェイへ オスカー俳優ユル・ブリンナー家の旅路』を読みました。(ブリナー家はBrynerを「ブライナー」と発音されるのを避けるため、米国移住後にBrynnerの綴りに変更したそうです。同書にしたがって、ロシア時代は「ブリナー」、米国移住後は「ブリンナー」と表記します。)ユルの祖父ユリウス・ブリナーは長崎・横浜での貿易取引からキャリアを築いたスイス人で、長崎通詞の日本女性と結婚し、その末裔が今も日本にいらっしゃることを知りました。また、ユルとロックが黒澤明監督の『七人の侍』をわざわざ日本で鑑賞し、ユルがそのハリウッド版の『荒野の七人』を制作するまでのエピソードも紹介されています。随所で日本とウラジオストクの複雑に絡み合った絆を感じました。

それにしても、ユルの人生の壮絶なこと。干渉軍の闊歩するウラジオストクで裕福な一家に生まれ、ソ連当局による逮捕から逃れるために母・姉とともに6歳でハルビンに移住します。1932年、ユル11歳の時、日本軍がハルビンに向かって進んできたためパリに逃げ、パリではロマ族と仲良くなって歌や踊りを覚え、次いでサーカスで空中ブランコやピエロ役を演じます。ところが1940年、今度はナチス軍のパリ侵攻が数週間後に迫る中、白血病の母を連れてニューヨークに移り、アメリカで俳優としての道を進みます。革命、干渉軍、満州国、第二次大戦という20世紀の激動の中で、果敢に人生を切り拓いていくユル。息子ロックは、「ウラジオストクを訪問しようなどという話は一度もなかった」と言います。過去を振り返らず、常に目の前の人生を生きようとする姿に胸を打たれました。

一方、息子のロック・ブリンナーは、第一回国際ウラジオストク映画祭に招かれて2003年に当地を初めて訪れます。この時ロックを招待したのが、彼の本を紹介してくれたドルダ氏その人でした。それ以降、コロナ禍で映画祭が中断されるまで、ロックは毎年ウラジオストクを訪問していたそうです。

一方、息子のロック・ブリンナーは、第一回国際ウラジオストク映画祭に招かれて2003年に当地を初めて訪れます。この時ロックを招待したのが、彼の本を紹介してくれたドルダ氏その人でした。それ以降、コロナ禍で映画祭が中断されるまで、ロックは毎年ウラジオストクを訪問していたそうです。

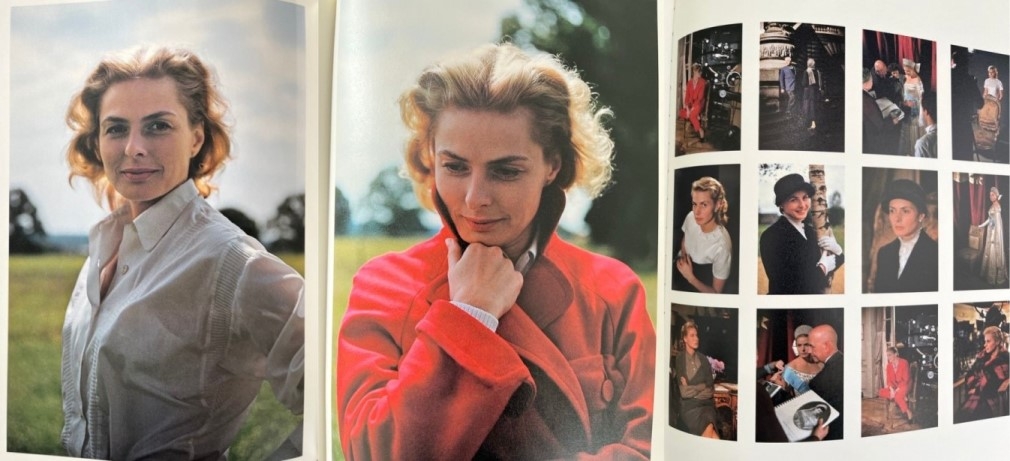

ドルダ氏からお借りして、ユルの娘が編纂した写真集『YUL』を拝見しました。ユル自身が撮影した家族や友人の写真が4巻にわたって収録されている中で、ひときわ目を惹いたのは、イングリッド・バーグマンの写真でした。ロックは、映画『追憶』の撮影現場を訪ねた際、「ユルはいくぶん慎重に共演者のイングリッド・バーグマンを私と母に紹介した。二人はただならぬ仲にあると報道で噂されていた。」と書いています。この1956年の作品でバーグマンはアカデミー賞の主演女優賞を受賞し、同じ年、ユルも『王様と私』 で主演男優賞を受賞したのでした。ユル・ブリンナーが伝説となった年でした。

写真集「YUL」より: イングリッド・バーグマン

T.M.

写真集「YUL」より: イングリッド・バーグマン